FilosofÃa de la ciencia y crÃtica ontológica: verdad y emancipación

Por Duayer Mario. , ,

Pensé que Argos y yo participábamos de universos distintos; pensé quenuestras percepciones eran iguales, pero que Argos las combinaba de otra manera y construía con ellas otros objetos; pensé que acaso no había objetos para él, sino un vertiginoso y continuo juego de impresiones brevísimas.

J. L. Borges, “El inmortal”

Este artículo busca sostener que uno de los aspectos centrales de la falta de salida, de alternativa en las diversas crisis experimentadas en numerosos países en los últimos tiempos es la ausencia de una ontología crítica que permita imaginar otro mundo social, más digno de lo humano y capaz de cautivar a las personas. A fin de sostener el carácter inevitable de la crítica ontológica para la praxis transformadora, el artículo explora, en primer lugar, ensayos de Borges en que el escritor, a su modo, muestra cómo toda actividad humano-social tiene en su base nociones ontológicas y, a diferencia de lo que Foucault parece inferir de sus ensayos, subraya su objetividad, siempre sujeta, es evidente, a la refutación. De la literatura a la filosofía de la ciencia, el artículo argumenta que la ciencia tampoco puede funcionar en un vacío ontológico. El examen sucinto de las concepciones de ciencia y explicación científica del positivismo lógico de Kuhn y Lakatos permite demostrar esa afirmación, a pesar del desprecio e indiferencia de esas teorías hacia las cuestiones ontológicas. Por último, recurre a la Ontología de Lukács para demostrar que la genuina ciencia se orienta por necesidad para el ser de las cosas, o sea, para la verdad.

En el caso de una ciencia social, que, siendo ciencia, no puede operar en un vacío ontológico, orientarse hacia el ser de las cosas significa concebir lo que es la sociedad, fundar y estar fundada, explícita o implícitamente, en una ontología del ser social. Y si la teoría social es parte de la sociedad, si se crea una inteligibilidad sobre cuya base los sujetos actúan preservando o transformando las formas sociales, se puede afirmar que toda disputa entre teorías y las respectivas prácticas que promueven es disputa ontológica; que, por lo tanto, la crítica ontológica es un imperativo de cualquier emancipación respecto de estructuras sociales que oprimen, constriñen y degradan lo humano.

Borges y la ontología

Antes de justificar la afirmación de que las cuestiones ontológicas constituyen un tema central para Borges, me parece importante advertir que la interpretación que sigue no fue elaborada por un especialista en Borges, mucho menos por un crítico literario. Es más bien el resultado de la impresión causada por los textos del autor, en particular porque abordan ficcionalmente las complejas relaciones entre palabra y concepto, lenguaje y pensamiento conceptual. En la medida en que no es un tema expreso en la propia filosofía, sería un despropósito exigir que Borges considere las cuestiones ontológicas de forma explícita y sistemática. De cualquier manera, me parece innegable que ellas figuraban entre las principales inquietudes del autor. Para demostrarlo, bastará con mencionar algunos de sus textos. Pretendo concentrarme particularmente en dos de ellos, “El Idioma Analítico de John Wilkins” y “Funes, el Memorioso”. No obstante, una breve mención a “El Aleph” y a “Del rigor en la Ciencia” puede funcionar bien como forma de introducir la materia.

En el cuento “El Aleph”, el narrador relata el episodio de un personaje, escritor de un infinible poema, que reside en una casa en cuyo sótano hay un punto, el Aleph, precisamente en el décimo noveno escalón, que, visto de cierto ángulo, es “el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos” (Borges, 1982: 161). Escéptico, cuando ingresa al sótano el narrador ve, pasmado, el Aleph, el infinito; ve aquel objeto de no más de tres centímetros de diámetro, en el cual estaba el “espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa […] era infinitas cosas” (ibíd: 164), porque, asegura el narrador, él la veía desde todos los puntos del universo. En un “gigantesco instante”, el narrador asiste al vertiginoso flujo extensivo e intensivo de todas las cosas:

el populoso mar […] el alba y la tarde […] las muchedumbres de América […] una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, […] racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua [...] convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, […] a un tiempo cada letra de cada página […] la noche y el día contemporáneo, […] tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos [...] todas las hormigas que hay en la tierra, […] el engranaje del amor y la modificación de la muerte [...] (ibíd: 165s.).

Habiendo sido el espectador de todo eso, el narrador manifiesta su desesperación como escritor. Pues ¿como sería posible contar a los otros el infinito, si el lenguaje es un “abecedario de símbolos” que tiene por presupuesto un pasado compartido por sus hablantes? (ibíd: 163). Si el lenguaje es sucesivo, ¿como transcribir el simultáneo capturado de la experiencia? ¿Cómo sortear el insoluble problema de enumerar un conjunto infinito? Además de incomunicable, o por ser incomunicable, el infinito parece paralizar la mente con la densidad apabullante de su flujo de eventos. Tal vez por eso el narrador confiesa que solo retomó el control de sí después de noches de insomnio reviviendo lo que fue visto en el Aleph, cuando actuó otra vez sobre él el olvido (ibíd: 167).

Se puede decir que la cuestión central del cuento es la infinitud del mundo y nuestro acceso a él. El mundo es obviamente inaprehensible en su totalidad intensiva y extensiva de cosas, procesos y eventos. El mágico e inmediato acceso a tal infinito, como supuestamente lo permitió el Aleph, está más para la ignorancia que para su conocimiento, pues los infinitos detalles del infinito son lo que son, a saber, la sucesión instantánea y, paradójicamente, simultánea de eventos, objetos, etcétera singulares que, por sí solos, como singulares, no dan a conocer la totalidad. Para hacer un paralelo, su profusión se asemeja al colapso súbito e interminable de los estantes de un enorme y variado depósito: una mezcla de cosas.

El conocimiento del mundo, al contrario, no se reduce a la identificación de singulares, sino que consiste en el reconocimiento de las determinaciones universales y particulares de los singulares, de las categorías que, en fin, especifican los efectos que producen en el mundo y que el mundo produce en ellos. En otras palabras, Borges, en “El Aleph”, realiza una crítica notable a uno de los momentos del conocimiento –el análisis– al absolutizarlo. Y lo hace justamente cuando, primero, insinúa que conocer es tener acceso a los infinitos detalles de todo lo que existe y pasa, para en seguida a dar a entender que conocer es olvidar los detalles, en fin, sintetizar: el otro momento del conocer.

No es difícil percibir que en “Del rigor en la ciencia”, Borges lidia con el mismo problema. Se trata de un texto muy difundido, muy usado como, digamos, epígrafe “metodológico” de artículos científicos de diferentes áreas del conocimiento, pero también como objeto de análisis literarios propiamente dichos. La breve narración es sobre un supuesto imperio en el que la cartografía habría alcanzado tamaña perfección que sus mapas eran confeccionados a una escala gigantesca: el mapa de una provincia cubría toda una ciudad; el mapa del imperio se extendía por toda una provincia. Frustrados con la imprecisión de esos exorbitantes mapas, los colegios de cartógrafos deliberaron sobre la posibilidad de construir un mapa en escala 1:1, de modo que el mapa del imperio tenía el exacto tamaño del imperio. Mapa que, por inútil para las generaciones siguientes, fue abandonado a la acción degenerativa del tiempo (Borges, 1960: 117).

Como se puede constatar, aquí nuevamente el autor aborda el problema de la abstracción, de la separación sujeto/objeto, del distanciamiento del sujeto con relación al objeto, que constituye el presupuesto de la práctica. A pesar de tratarse de una apropiación mental específica de la realidad –un mapa, representación gráfica de cualquier extensión–, el sentido del texto vale para cualquier tipo de representación y para cualquier sector de la realidad natural y social. En una palabra, como resume Borges en otro cuento, pensar es abstraer. Y en la abstracción, como observa Lukács, la realidad es “realidad” como posesión espiritual y, por eso, constituye una

nueva forma de objetividad, pero no una realidad; y –precisamente, en términos ontológicos– lo reproducido no puede ser semejante, y aun menos idéntico a aquello que reproduce. Al contrario. Ontológicamente, el ser social se divide en dos factores heterogéneos, que no solo se contraponen entre sí en cuanto heterogéneos desde el punto de vista del ser, sino que son en verdad antitéticos: el ser y su reflejo en la consciencia (Lukács, 2004: 84).

En el cuento “Funes, el Memorioso”, el narrador toma como personaje un individuo peculiar, el propio Ireneo Funes, que acostumbraba a divertir y encantar a cuantos encontrase con su curiosa habilidad de percibir exactamente las horas del día. Ocurrió que cierta vez un caballo lo derrumbó y él quedó paralítico. Lo que era pintoresco en Funes se transformó, después de la invalidez, en asombrosa capacidad. Sus sentidos se aguzaron hasta el paroxismo, a lo que su memoria respondió hipertrofiándose, para registrar el volumen inmensurable de informaciones proporcionado por los sentidos. Por efecto del accidente, él ahora era capaz de percibir

todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez […]. Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero (Borges, 2007: 587).

Tan extraordinarios eran los sentidos de Funes, que el sistema de numeración decimal le parecía excesivamente prolijo. Es comprensible, por lo tanto, que él haya llegado a plantearse la tarea de desarrollar un sistema más sintético, en el que a cada número le correspondía una palabra. Otro proyecto que su prodigiosa memoria pensó acometer fue el de un idioma en el que cada singular (“cada piedra, cada pájaro y cada ramo”) recibiera un nombre propio. Tiene razón el narrador al ponderar que esos dos proyectos, a pesar de insensatos,

[n]os dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. […] [Él] discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. […] nadie ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo (ibíd: 589).

Percibimos que Funes era incapaz de ideas generales y que, por esa razón, para él era inconcebible que, por ejemplo, “el símbolo genérico perro” pudiese designar, no solamente toda la cantidad y variedad de canes, sino también cada uno de los animales en las infinitas circunstancias de sus vidas. Espectador incansable y obcecado de lo singular, Funes conservaba en la memoria todos los detalles de todo aquello a lo cual sus sentidos accedían, como también de todo lo que imaginaba. A pesar de eso, tanto, el narrador sospecha que él era incapaz de pensar, pues pensar “es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos” (ibíd: 590).

Es innecesario subrayar que los problemas tratados en ese cuento son esencialmente los mismos del cuento comentado antes, “El Aleph”. Veremos después que, en los dos casos, la observación y/o la identificación de los infinitos singulares tienen por presupuesto una ontología implícita en la taxonomía desde la cual cada uno de los singulares es identificado, visto. Si es así, es más que evidente la ilusión de que en “El Aleph” solo se ven singulares, o que a Funes solo le importan los singulares. De hecho, la taxonomía por intermedio de la cual cada singular es capturado, visto, identificado implica, con sus categorías de lo particular y de lo universal, relaciones de identidad y diferencia entre los singulares, sus propiedades específicas, sus nexos recíprocos etcétera. En otras palabras, presupone una noción del mundo como totalidad, en fin, una ontología, aun cuando absurdamente –como parece insinuar Borges– la totalidad aparece como un cúmulo de singulares atómicos. La afirmación más cabal de esa concepción borgeana puede ser constatada en “El Idioma analítico de John Wikins”, como veremos a continuación.

En ese breve ensayo, la defensa de la objetividad de nuestro conocimiento del mundo hecha por Borges es tan clara, tan inspirada que podría rivalizar con un tratado filosófico. El proyecto de crear un lenguaje filosófico desarrollado por John Wilkins, personaje que “abundó en felices curiosidades”, sirve de material para discutir la cuestión. El proyecto de Wilkins apuntaba a solucionar la naturaleza indescifrable, inexpresiva de las palabras de cualquier idioma, a pesar de las afirmaciones contrarias. Por ejemplo, la Real Academia, ironiza Borges, menciona el pretencioso carácter expresivo de los vocablos de la “riquísima lengua española”; pero, paradójicamente, edita un diccionario en que los vocablos “expresivos” reciben una definición. Según Borges, en vista de que el “sistema decimal de numeración permite aprender en un solo día nombrar todas las cantidades y escribirlas en un idioma nuevo”, el de los guarismos, Descartes ya había imaginado, a comienzos del siglo XVII, algo semejante: un lenguaje “que organice y abarque todos los pensamientos humanos. Emprendimiento que, alrededor de 1664, acometió John Wilkins” (Borges, 1976: 707).

Wilkins partió de la suposición de que las personas en general comparten un mismo principio de razón y la misma aprehensión de las cosas. Por eso, le pareció que la humanidad podría librarse de la confusión de lenguas y de sus infelices consecuencias si las nociones comunes pudiesen ser vinculadas con símbolos compartidos, escritos o hablados. Con ese propósito en vista, Wilkins imaginó, no sin admitida arbitrariedad, que cuarenta géneros básicos, subdivididos en diferencias, a su vez subdivididas en especies, formarían los símbolos de una especie de inventario del mundo. Para tornar expresivo su lenguaje artificial, Wilkins hizo corresponder un monosílabo con cada uno de los cuarenta géneros, una letra para cada diferencia y otra para cada especie. De ese modo, cada secuencia de símbolos pronunciable expresaría inmediatamente un determinado ítem del mundo. Borges ilustra así el dispositivo: de corresponde al género elemento; deb, acrecentada la letra de la respectiva diferencia, en este caso, el primero de los elementos, el fuego; adicionada la letra designando la especie, uno tiene deba, una porción del elemento del fuego, una llama (íd.). Otro ejemplo sería el género “mundo”, representado por da, que, seguido de la letra d correspondiendo a la segunda diferencia, que denota celestial, resulta en la noción del cielo (dad). El símbolo para tierra es dady, compuesto por los mismos elementos, pero incluyendo el símbolo de la séptima especie y, que denota ese globo de tierra y mar.

Ese es el esquema ideado por Wilkins. De cualquier forma, lo que es esencial, lo que realmente importa es la interpretación crítica de Borges. El problema que exige respuesta, dice él, es “el valor de la tabla cuadragesimal que es la base del idioma” de Wilkins. Para ofrecer una respuesta, él expone la ambigüedad de algunas categorías:

Consideremos la octava categoría, la de las piedras. Wilkins las divide en comunes (pedernal, cascajo, pizarra), módicas (mármol, ámbar, coral), preciosas (perla, ópalo), transparentes (amatista, zafiro) e insolubles (hulla, greda y arsénico). Casi tan alarmante como la octava, es la novena categoría. Ésta nos revela que los metales pueden ser imperfectos (bermellón, azogue), artificiales (bronce, latón), recrementicios (limaduras, herrumbre) y naturales (oro, estaño, cobre). La ballena figura en la categoría décimo sexta; es un pez vivíparo, oblongo (Borges, 1976: 708).

Las “ambigüedades, redundancias y deficiencias” de esa clasificación traen al recuerdo la clasificación de los animales de una supuesta enciclopedia china – Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos – citada por Franz Kuhn, según inventa Borges. Como veremos, esta clasificación de los animales del “emporio de conocimientos” y la de Wilkins, reproducida antes, ofrecen los elementos centrales del argumento de Borges; y, por esa razón, a pesar de ser muy difundida, requiere la transcripción integral presentada a continuación. Los animales son así discriminados:

|

a) pertenecientes al Emperador

|

i) que se agitan como locos

|

|

b) embalsamados

|

j) innumerables

|

|

c) amaestrados

|

k) dibujados con un finísimo pincel de pelo

|

|

d) lechones

e) sirenas

|

de camello

l) etcétera

|

|

f) fabulosos

|

m) que acaban de romper el jarrón

|

|

g) perros sueltos

|

n) que de lejos parecen moscas

|

|

h) incluidos en esta

|

|

|

Clasificación

|

(Borges, 1976: ibid.)

|

Prescindiendo de la declaración más directa de Borges, que veremos más adelante, los pasajes anteriores ya indican de manera inequívoca su convicción sobre la objetividad de nuestro conocimiento y, por extensión, sobre la objetividad de la ontología que ese conocimiento siempre supone. De hecho, la ambigüedad, la deficiencia y, sobre todo, el antropomorfismo de las clasificaciones expresan el carácter social, histórico y, por lo tanto, falible de las nociones ontológicas en las cuales, en cada ocasión, se basa nuestra práctica.[1] Su falibilidad no contradice su objetividad, que es más bien su presupuesto. La mención de la ballena, definida como pez vivíparo, oblongo en la taxonomía de Wilkins, no es gratuita. Con tal recurso, Borges fuerza al lector a un diálogo involuntario. Lleva al lector a percibir inmediatamente que la clasificación no captura de manera correcta, objetiva la estructura anatómico-fisiológica de la ballena, que es un mamífero, y, por tanto, a percibir que ella es falible, pero, al mismo tiempo y en el mismo acto, hace afirmar al lector la objetividad de su propio conocimiento, o de su propia taxonomía, pues él solo puede cometer un error desde un punto de vista considerado verdadero. De esto es posible concluir que nuestras clasificaciones basadas en observaciones superficiales, de la práctica cotidiana – p. ej., un animal que nada y vive sumergido es un pez– pueden ser superficiales, falsas y pueden (y deben) ser corregidas, si bien son objetivas en algún grado: en definitiva, en ellas se basa la práctica cotidiana. Borges emplea el mismo expediente al recorrer a la clasificación de la enciclopedia china, que solo produce risa precisamente porque el lector percibe su absurdo; pero lo hace, como es evidente, desde la óptica de su propia clasificación, asumida como verdadera, objetiva.

Borges finaliza el ensayo de manera menos alusiva cuando declara, a propósito de las ambigüedades de las clasificaciones citadas, que todas las clasificaciones del universo son arbitrarias (Borges, 1976: 708). No obstante, advierte que “[la] imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios” (íd.). Siendo humano, el conocimiento no puede tener acceso a lo “divino”, a lo absoluto. Entretanto, como la práctica humana es teleológica, finalista, el conocimiento del mundo es su presupuesto necesario y, en consecuencia, nada puede “disuadirnos de planear esquemas humanos”. Y si los esquemas humanos son condición irrevocable de la práctica, se sigue que, a pesar de provisorios, falibles, son objetivos.

Esa interpretación de Borges, es preciso decir, discrepa totalmente de la sostenida por Foucault sobre la base del ensayo recién comentado. Sería imposible garantizarlo categóricamente, pero “El idioma analítico…” parece deber grande parte de su difusión al hecho de que Foucault, en el prefacio de Las palabras y las cosas, revela que su libro nació a partir de la lectura del ensayo de Borges. Según Foucault, la clasificación de los animales de la supuesta enciclopedia china lo hizo “reír durante mucho tiempo, no sin un malestar evidente y difícil de vencer” (Foucault, 1990: 3). No obstante, son risas muy distintas las provocadas por la taxonomía. La primera, sugerida antes, es una risa que encuentra una gracia en la insensatez del esquema, que juzga, no sin condescendencia, desde la objetividad experimentada de la propia ontología; la segunda, es una risa de perplejidad, de espanto frente a una taxonomía que presumiblemente demuestra el irremediable contrasentido de nuestros esquemas mentales, frente a la imposibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo del mundo. De acuerdo con Foucault, tal risa

sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento –al nuestro: al que tienen nuestra edad y nuestra geografía–, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo Mismo y lo Otro […]. En el asombro de esta taxinomia, lo que se ve de golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto (ibíd.: 1).

Esa impresión de lectura parece una manifestación de aquello que, a propósito de las ideas del filósofo neopragmático R. Rorty, en otro trabajo denominé de carencia de Dios.[2] Posición que, a partir de la constatación algo trivial de que todo conocimiento, siendo humano, social, es siempre relativo, mezcla lo objetivo con lo absoluto y, en la medida en que permanece inalcanzable lo último, defiende el relativismo al por mayor. Por tanto, frustrada la aspiración megalómana de todo saber, se priva a todos los conocimientos mundanos de cualquier objetividad.

Es importante tener en cuenta los sentidos más profundos de esa diferencia de lectura y no, claro está, en el campo específico de la crítica literaria, sino por las serias repercusiones que posee el escepticismo subyacente a la interpretación de Foucault. En la práctica, independientemente de la intención de quién lo invoca, el escepticismo significa tácita aquiescencia con el status quo. Tal escepticismo no pasa desapercibido para Norris, para quien el pasaje de Borges utilizado por Foucault demuestra de manera indiscutible su punto de vista antirrealista, convencionalista y nominalista. De hecho, afirma él, para Foucault la clasificación de los animales de la “enciclopedia china” vale como índice del carácter parroquial, cultural-determinado de nuestros conceptos y categorías. En su crítica a la lectura de Foucault, Norris concuerda con la interpretación aquí defendida, señalando que la “posibilidad de pensar sobre tales exóticas clasificaciones indica nuestra capacidad de percibirlas como una instancia de categorización extravagante y disparatada”, además de imaginar que constituyen una alusión ficcional “a nuestros hábitos naturalizados de pensamiento y percepción”. Justamente por eso, argumenta Norris, es un total equívoco pretender, como quiere Foucault, que la simple posibilidad de pensar y, en el caso de Borges, inventar tales “pensamientos completamente imposibles” sirve de base suficiente para sugerir que “todos nuestros conceptos, categorías, compromisos ontológicos etcétera son igualmente constructos ficcionales extraídos de uno u otro discurso ‘arbitrario’”.

En opinión de Norris, esas ideas componen la premisa implícita de todo el proyecto foucaultiano, ya en su punto de partida en la “arqueología” del conocimiento, de corte estructuralista, hasta el enfoque genealógico (post años setenta) de matriz nietzscheana, y que de hecho alimenta las agendas de lo pos-moderno, del neopragmatismo y adyacencias. Según Norris, tal premisa puede ser pensada como una reductio ad absurdum de la propuesta antirrealista que comienza por localizar la verdad en las proposiciones sobre las cosas, en lugar de localizarlas en las propias cosas, y termina (con Quine, Kuhn, Rorty, Lyotard etcétera) por relativizar holísticamente la “verdad” a cualquier tipo de juego de lenguaje que ocurre disfrutar tal título.

Como se puede constatar, la utilización de los textos de Borges aquí analizados sirve para propósitos teóricos –y políticos– muy distintos. Pueden ilustrar la concepción, aquí defendida, de que nunca se puede pensar y actuar “de ningún lugar”; de que nuestra práctica y el pensamiento que lo dirige se basan en caracterizaciones generales del mundo, en ontologías, que, como se vio con Borges, son provisorias, falibles, pero tienen su objetividad corroborada por las prácticas que informan. Pero pueden también ser tomados como ejemplo de la noción de que todas nuestras creencias, teóricas o no, son equiparables, puesto que la verdad –la objetividad– es considerada inalcanzable. Por tanto, las lecturas de los textos –de estos y de otros–, sus interpretaciones crean, refuerzan o refutan, estimulan o inhiben las ideas corrientes. No hay cómo ser indiferente frente a lecturas discrepantes, conflictivas, una vez que ellas expresan disputas ontológicas cuyo impacto en la práctica es imposible descuidar; pues es en las caracterizaciones generales del mundo donde vamos buscar nuestras ideas sobre lo deseable, lo posible, lo factible.

La filosofía de la ciencia y la ontología

Tal como anunciamos en la introducción, pasaremos ahora de la literatura a la filosofía de la ciencia e intentaremos mostrar que también la ciencia, a pesar de tantas protestas adversas, no puede funcionar en un vacío ontológico. El examen sucinto de las concepciones de ciencia y de explicación científica del positivismo lógico de Kuhn y de Lakatos permite demostrar esa afirmación, a pesar del desprecio e indiferencia de esas teorías hacia las cuestiones ontológicas. Para tal demostración, vale advertir, serán utilizados algunos esquemas que procuran mostrar gráficamente la interdicción a las cuestiones ontológicas en la filosofía. En ese sentido, antes de alimentar la intención de elaborar un análisis exhaustivo de corrientes y autores, las próximas consideraciones toman las formulaciones de las principales corrientes y/o autores de la filosofía de la ciencia ortodoxa para ilustrar que aquella interdicción es puramente nominal.[3]

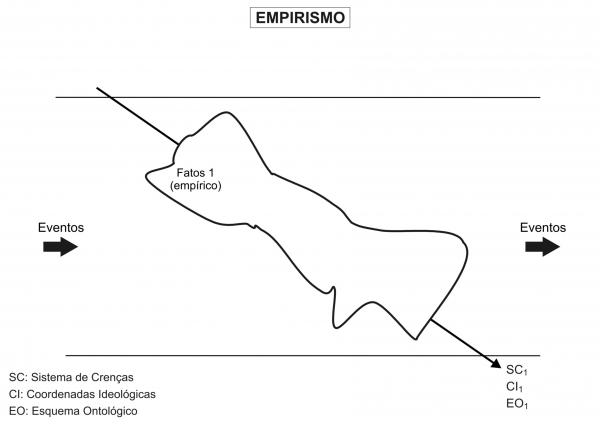

Para iniciar, en la figura de abajo se representa de manera esquemática cómo concibe el proceso de conocimiento el empirismo más tosco.[4] El interior de las líneas paralelas horizontales representa el flujo de eventos, o sea, todo lo que está pasando en el mundo. Si, para el empirismo, el conocimiento es generalización de lo que el aparato sensorial permite atrapar del mundo, en el esquema ese proceso es ilustrado por el movimiento que empieza en la parte superior de la línea diagonal y que, a lo largo de ella, “atraviesa” el flujo de eventos. Cada uno de los recurrentes trayectos a lo largo de la línea permite capturar nuevos hechos empíricos y proceder a su generalización, conformando así el conocimiento que la práctica presupone y produce. Salvo equívocos en el proceso de generalización de lo empírico experimentado por los sentidos, libre de especulaciones metafísicas –ideas sin procedencia estrictamente empírica–, errores que a la ciencia cumpliría evitar, ese proceso acumulativo implicaría un conocimiento cada vez más incluyente del mundo, o sea, “sistemas de creencias”, “coordenadas ideológicas” o “esquemas ontológicos” perfeccionados empíricamente de manera continua, que por principio pueden ser retrotraídos a las sensaciones originarias y, por esa razón, irrefutables.

De inmediato se infiere que esa concepción supone un sujeto de conocimiento que solo puede ser un individuo originario, aislado, atómico, “preadánico”, desprovisto de relaciones no solo con otros individuos, sino también con la naturaleza; un individuo que, por todo eso, no posee lenguaje ni conciencia. Es ese individuo que súbitamente pasa a relacionarse con la naturaleza y, sobre la base de esas experiencias sin ideas, comienza a formarlas al descubrir las semejanzas y diferencias entre las cosas recogidas aquí y allí por sus sentidos. De manera gradual, por consiguiente, ese absurdo individuo va construyendo particulares y universales, arma para sí una inteligibilidad del mundo en el cual, desde el inicio, transita “empíricamente” –por absurdo que parezca y sea– sin ninguna clase inteligibilidad, a ciegas. Por último, una vez que, de acuerdo con esa concepción, el conocimiento es un simple efecto mecánico del mundo capturado por nuestro aparato sensorial –una especie de efecto drive-thru del mundo que atraviesa nuestros sentidos–, los sistemas de creencias así formados exclusivamente de lo empírico estarían libres de toda “metafísica”. No obstante tal pretensión, no es difícil percibir, como demostró Bhaskar, que esa concepción de conocimiento presupone una ontología empirista en la cual el mundo achatado, unidimensional, colapsado en las impresiones de los sujetos, es constituido de cosas y eventos atómicos, una vez que sus eventuales relaciones no son más que meras concomitancias (regularidades empíricas) percibidas por los sujetos. El sujeto del conocimiento atómico, por consiguiente, está en conformidad con esa ontología implícita.

En el positivismo lógico, la propia tradición positivista procuró superar las absurdas inconsistencias de esa concepción que, para cumplir la depuración del discurso científico de toda metafísica –su punto programático central–, precisaba garantizar que todos los items del conocimiento pudiesen ser remontados al dato empírico bruto. Idea que presupone, sin enunciarlo, una especie de mito creacionista: el individuo aislado del conocimiento, que no es otro que el individuo aislado superlativo del pensamiento liberal, eminencia oscura de tantas teorías. Para reformular tal posición, el positivismo lógico al menos admite, a pesar que de manera muy curiosa, que el sujeto que percibe, que forma ideas, que confiere sentido a los dados de sus impresiones nunca existe sin ideas.

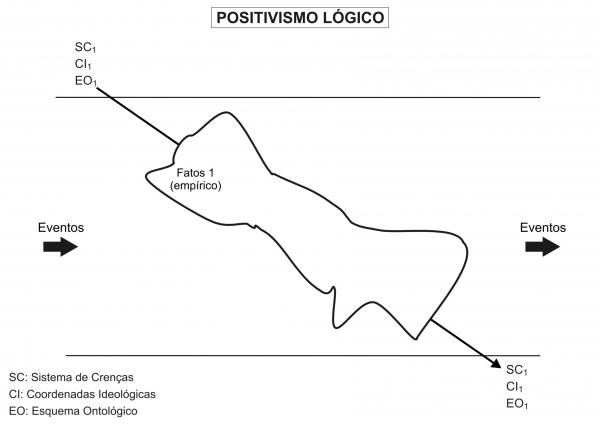

El resultado de esa reformulación de la concepción de ciencia y explicación científica de la tradición positivista está ilustrado en el próximo esquema. En conformidad con la gnoseología empirista de la tradición positivista, para la cual todo conocimiento es derivado de la experiencia sensorial y es justificado con base en ella, el positivismo lógico heredó la función siempre reclamada por aquella tradición: operar como supervisor de la mente en sus procesos de generalización científicos, cohibiendo especulaciones metafísicas y, con ello, manteniendo firmes los vínculos de la mente con el mundo, aquí comprendido como la realidad capturada por el aparato sensorial. Función normativa que el positivismo lógico imaginó desempeñar postulando una estructura general del discurso científico, supuestamente característico de las ciencias paradigmáticas; en especial, la física. De acuerdo con tal prescripción, todo discurso científico tiene que presentar una estructura hipotético-deductiva, también conocida como modelo H-D del discurso científico. Dicho en pocas palabras, el H-D define que toda teoría consiste en un cálculo axiomático-deductivo. Lo que equivale a decir que, desde esta óptica, una teoría no es más que un conjunto de axiomas, incluyendo al menos una ley general, igualmente axiomática; conjunto del cual es deducida una serie de proposiciones sobre fenómenos observables.

En la ilustración precedente puede verse que, a diferencia del empirismo, el sujeto del conocimiento no va más a la práctica desprovisto de ideas. De modo similar al esquema anterior, aquí el proceso de conocimiento también comienza en la parte superior de la diagonal y, a lo largo de ella, “atraviesa” el flujo de eventos, capturando, en cada uno de los ciclos, nuevos hechos empíricos. Entretanto, en ese caso los hechos empíricos no se resuelven en generalizaciones. Al contrario, las teorías construidas deductivamente a partir de los axiomas son generalizaciones postuladas, descripciones de un sector de la realidad, que, si se observa el imperativo positivista, solo pueden consistir en regularidades empíricas entre fenómenos o relaciones funcionales estables entre variables. La validez de las teorías, por lo tanto, tiene por condición su corroboración por la evidencia observacional. En síntesis, las teorías postulan regularidades empíricas o la conjunción constante de eventos y son válidas cuando las regularidades postuladas son corroboradas por la evidencia empírica. Partiendo de SC1, EO1 o CI1, en la parte superior de la diagonal, la teoría válida “atraviesa” el flujo de eventos con el objetivo de identificar las regularidades empíricas postuladas. A cada ciclo a lo largo de la diagonal, la teoría, con base en los mismos axiomas estructurales, procura anexar nuevos fenómenos empíricos, vale decir, incorporarlos a su interpretación. El éxito de esa expansión del dominio empírico de la teoría es al mismo tiempo la validación empírica del “sistema de creencias” en el cual está fundada.

Vamos a eludir aquí todo comentario sobre la total ausencia, en el modelo H-D, de cualquier referencia sobre el origen de las ideas que arman ese “sistema de creencias”, por así decirlo, arquetípico. Para el argumento defendido en el artículo, más que destacar todas las inconsistencias de esa concepción de ciencia y explicación científica, importa sobre todo enfatizar que ella implica una clara refutación de la posición antiontológica da tradición positivista, pues sostener que el discurso científico es axiomático-deductivo equivale a decir que toda teoría está fundada en un “sistema de creencias”, “esquema ontológico” o “coordenadas ideológicas”, o sea, en una ontología. En consecuencia, las teorías ya no más ser consideradas, como pretendió siempre la tradición positivista, como la expresión de los datos brutos de la experiencia, ya que son, en realidad, interpretación del mundo.

En lugar de que los fenómenos captados por los sentidos se conviertan, de manera naturalista, en teoría, a partir de una especie de proceso mecánico, como presupone el empirismo, en ese caso es la teoría la que confiere sentido a los fenómenos aprehendidos por el aparato sensorial. Como advierte Bhaskar, “hechos […] no son los que aprehendemos con nuestra experiencia sensorial, sino resultados de teorías en términos de las cuales es organizada nuestra aprehensión de las cosas” (1989: 60s.). De ese modo, para el propósito de este artículo es absolutamente crucial tener presente que el positivismo lógico, aunque insinúe de manera vaga y ambigua el arraigo de las teorías en la empiria, en realidad precisamente implica lo opuesto. La pretensiosa actitud antiontológica disimula una ontología implícita: la ontología empírica acríticamente heredada del empirismo en la cual el mundo consiste de fenómenos atómicos.

Los dos próximos esquemas ilustran la concepción de ciencia y de explicación científica de las corrientes postpositivistas, que actualmente predominan en la filosofía de la ciencia. Son postpositivistas porque emergieron de una crítica al positivismo. No obstante, pretendo mostrar que esas corrientes, a pesar de la relevancia de algunas de sus críticas, están lejos de representar una crítica efectiva a la tradición positivista. En realidad, desde el punto de vista sustantivo, no es posible diferenciar la teoría crítica de la teoría criticada. Para demostrarlo, me concentro en los autores cuyas obras son más emblemáticas del postpositivismo en la filosofía de la ciencia –Kuhn y Lakatos, cuya influencia va más allá de la filosofía de la ciencia–. Por muy distante que estén de las ciencias naturales –ciencias priorizadas por los autores–, las corrientes teóricas que predominan en la teoría social, tales como culturalismo, postmodernismo, pragmatismo, constructivismo, perspectivismo, en sus ideas se inspiran directa o indirectamente, en particular, en el relativismo al por mayor asociado a sus teorías. El examen de las concepciones de los dos autores que veremos a continuación intenta destacar el papel de la ontología en sus teorías de la ciencia. No obstante, no debe pasar desapercibido el hecho de que en ellas, exactamente como en el positivismo lógico, la función de la ciencia se reduce a la búsqueda de regularidades empíricas entre fenómenos (variables) y de su corroboración empírica. La propiedad relevante de las teorías científicas, por lo tanto, es su capacidad predictiva, y no la de ofrecer una explanación verosímil y objetiva de la realidad.

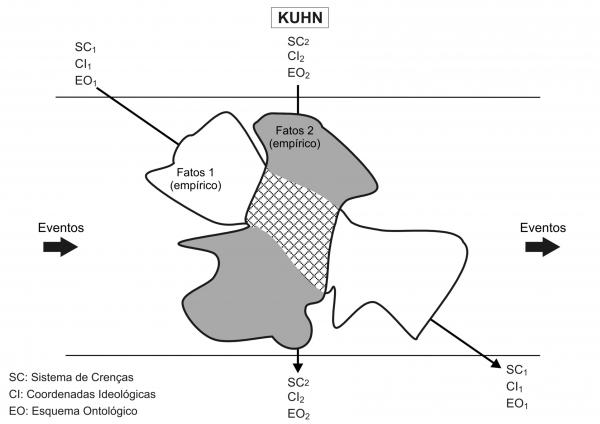

Iniciamos con el esquema referente a las ideas del pospositivista Thomas Kuhn. Como se sabe, el autor sostiene que, en la dinámica de toda ciencia, se puede observar el esquema que está representado abajo. Según él, toda ciencia está fundada en un paradigma (en una ontología) – SC1, CI1 o EO1– y se perfecciona recorriendo ciclos a lo largo de la diagonal. La ciencia normal, como la denomina Kuhn, amplia su dominio empírico en ese proceso, tal como lo preconiza el positivismo lógico. Como se señaló antes, aquí la ciencia tiene la exclusiva función de capturar regularidades empíricas entre fenómenos relevantes capturados por su red interpretativa. Entretanto, la propia lógica de la ciencia normal consistente en expandir continuamente su territorio empírico acaba por hacerla alcanzar un límite. Después de cierto período, la ciencia normal demuestra ser inadecuada, insuficiente, pues no consigue explicar nuevos fenómenos, o incorporar nuevos fenómenos a su dominio. Tal estancamiento, afirma Kuhn, inaugura un período revolucionario en que nuevas teorías disputan la hegemonía interpretativa de la ciencia normal, que, por fin, acaba siendo sustituida por otra teoría –en el caso del esquema, representada por la figura en color gris–. Para el autor, en este caso se tiene lo que denomina shift paradigmático: la nueva ciencia normal está fundada en otro paradigma –SC2, CI2 o EO2–, otra ontología, otra figuración del mundo, y presenta una dinámica idéntica a la de la teoría que substituyó.

Teniendo en vista que de acuerdo con tal perspectiva, como se dijo, lo empírico es interno a cada paradigma, nunca es posible justificar empíricamente la supremacía de la corriente teórica que, en cada ocasión, conquistó la hegemonía. De hecho, como se puede observar en el esquema, el área cuadriculada, que indica la intersección de los respectivos “empíricos” de las corrientes, revela que ellas son equivalentes desde el punto de vista empírico. La supremacía en cuestión, por lo tanto, solo puede ser ontológica, o sea, de la ontología en que la nueva corriente está fundada. El autor pospositivista, de ese modo, admite explícitamente lo que el positivismo lógico daba por supuesto, a saber, que toda ciencia pone y presupone una ontología. Además de eso, muestra que lo fundamental en la dinámica de las ciencias es el cambio radical en la figuración del mundo, en la ontología que ponen y presuponen. De cualquier forma, ese reconocimiento explícito de la absoluta relevancia de la ontología, de su carácter decisivo en las disputas científicas sustantivas, no tiene ningún efecto teórico en la concepción de ciencia y de explicación científica del autor, porque simplemente la ontología jamás es tematizada. Se constata que los paradigmas, apodos para “ontología”, son elementos estructurales de cualquier ciencia, pero jamás se analiza su procedencia y naturaleza. Por esa razón, se puede concluir, como hicieron los críticos de Kuhn, que los paradigmas son inconmensurables y, por tanto, la crítica es imposible. Posición teórica cuyo corolario es la equiparación de todos los sistemas de creencia y, consecuentemente, la refutación de la objetividad de todo conocimiento. Se trata de un relativismo al por mayor de sentido inequívoco: la verdad no importa, pues es inalcanzable. Por consiguiente, la ciencia solo puede legitimarse por su eficacia como instrumento de la praxis inmediata.

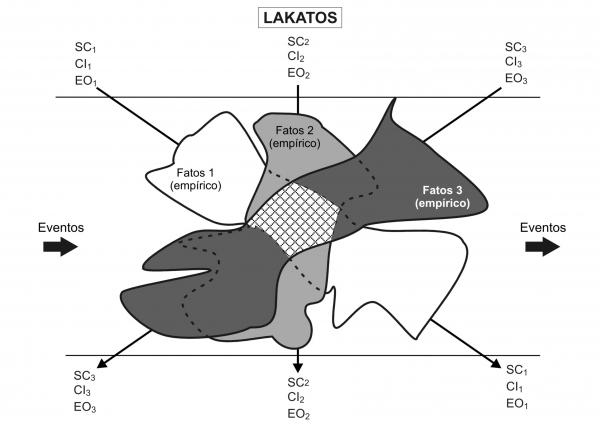

La figura siguiente ilustra las ideas de Irme Lakatos. Él substituye la polaridad de ciencia normal y ciencia revolucionaria del esquema kuhniano (poco matizada y, por eso, incapaz de asimilar la coexistencia de varias corrientes teóricas que disputan la hegemonía explicativa en una ciencia específica) por la idea de programas de investigación científica (PIC). En la versión lakatosiana, la ciencia debe ser comprendida como consistiendo de sistemas o familias de teorías, en lugar de teorías aisladas. La ciencia, desde esa óptica, funciona como un sistema de teorías en permanente proceso de perfeccionamiento y transformación. Tales sistemas o tradiciones teóricas, en cada ciencia particular, constituyen un PIC, de modo que es posible tener en una dada ciencia una variedad de tradiciones teóricas, cada una de las cuales se desarrolla de acuerdo con los protocolos de su PIC, ilustradas por SC1, CI1 o EO1 – SC2, CI2 o EO2 – SC3, CI3 o EO3.

En líneas generales, en la explanación lakatosiana, los PICs son constituidos por dos tipos de reglas metodológicas: una heurística negativa y una positiva. La heurística negativa de un PIC establece las investigaciones impropias en su interior; específicamente, desautoriza la investigación del núcleo duro del PIC; o sea, el conjunto de axiomas estructurales que componen su parte irrefutable, es decir, SC1, SC2 e SC3. La heurística positiva define las líneas de investigación legítimas, abonadas por el PIC, representando el conjunto de indicaciones para perfeccionar y modificar las teorías que rodean el núcleo rígido, componiendo el “cinturón protector” del PIC, su parte refutable.

Si se exceptúa la posibilidad de coexistencia de diferentes corrientes teóricas, en lo esencial la propuesta de Lakatos es prácticamente idéntica a la de Kuhn. En relación con la dinámica y función de la ciencia, de sus proposiciones se puede inferir que las teorías son construidas para capturar regularidades empíricas entre los fenómenos; y que, por tanto, cada sistema de teorías se desarrolla o no de acuerdo con su capacidad de aprehender nuevos hechos empíricos bajo su interpretación. Lo que implica que la función de la ciencia es operar como instrumento de la práctica inmediata. Por otro lado, así como Kuhn, Lakatos, a pesar de defender que la diferencia entre las corrientes teóricas es ontológica, cancela a priori la posibilidad de que sean analizados o discutidos los fundamentos ontológicos de los distintos sistemas teóricos, una vez que los llamados núcleos rígidos son por definición irrefutables. Nuevamente, por lo tanto, si las teorías se legitiman empíricamente y sus núcleos rígidos son irrefutables, el resultado de esa concepción es la negación de la objetividad del conocimiento científico; o sea, la equiparación de todos los sistemas de creencias, la paridad de todas las ontologías, no importa si están basadas en la razón y en la ciencia o en las nociones superficiales de lo cotidiano, en la superstición, en lo mágico y místico.

Si ni siquiera el conocimiento científico es objetivo, la conclusión solo puede ser una: la descalificación de la verdad y la apología velada del instrumentalismo, de la ciencia como simple instrumento de la práctica inmediata. Lukács ya advirtió que ese era el efecto sustantivo del positivismo lógico, pues en él

No se trata ya de conocer si cada factor singular de la regulación del lenguaje por parte de la ciencia neopositivista [...] conduce a resultados prácticos inmediatos, sino, al contrario, de conocer si el entero sistema del saber es elevado a la condición de instrumento de una manipulabilidad universal de todos los hechos relevantes (Lukács, 1984: 355).

En ese contexto, Lukács podría haber resaltado la absurda falacia de la posición que pretende que la ciencia construida en conformidad con sus prescripciones no contribuye a plasmar una concepción de mundo, sino únicamente ofrece instrumentos para manipularlo. ¡Como si todas las imágenes del mundo mantenidas en la sociedad moderna pudiesen ser compuestas sin la participación de la ciencia!

El positivismo lógico, por suprimir cualquier mención a la ontología en sus formulaciones, podría evocar la neutralidad axiológica de la ciencia, y consecuentemente justificar su carácter meramente instrumental. La ciencia, libre de cualquier ontología, no podría estar a servicio de ese o de aquellos valores o intereses. Artificio que, naturalmente, está vedado a los autores pospositivistas examinados, pero que de hecho subyace a sus concepciones. Porque es una insanable incongruencia sostener que toda ciencia está fundada en una ontología y, simultáneamente, como lo hacen Kuhn y Lakatos, circunscribir el papel de la ciencia a un simple instrumento de la práctica inmediata. Pues la ciencia, según sus propias explanaciones, antes de ser axiológicamente neutra, siempre funciona como instrumento de realización de los valores e intereses inherentes a la ontología en que está fundada.

Lukács: trabajo, ciencia y verdad

De las consideraciones precedentes vimos que la ontología es insuprimible o, como escribió Borges, la “imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, mismo sabiendo que ellos son provisorios”. Si totalizamos compulsivamente, si la figuración del mundo, la caracterización general del mundo es momento fundamental de la práctica en general y, por lo tanto, de la práctica de la ciencia, se comprende por qué Marx, a partir de los Grundrisse, comienza la elaboración de una figuración, sistemática y articulada, de la sociedad capitalista; figuración crítica de las figuraciones corrientes, científicas o no, que esa forma social genera y necesita. Es decir, formula una ontología de la sociedad moderna radicalmente distinta de la que circunscribe la praxis a la continua reproducción de lo existente. Como sostiene Lukács luego, en el primer parágrafo del capítulo de la Ontología dedicado a Marx:

Si se intenta resumir teóricamente la ontología de Marx, se llega a una situación algo paradójica. Por un lado, todo lector imparcial de Marx debe observar que todos los enunciados concretos de este […] son concebidos […] como enunciados directos sobre un ser, es decir, son concebidos en términos puramente ontológicos (Lukács, 1984: 559).

El propio Lukács ayuda a entender la razón de esa necesaria démarche ontológica de Marx. Entre los innumerables desarrollos notables en su examen del complejo del trabajo, hay indicaciones fundamentales para comprender la importancia de la consideración explícita de la ontología. Para exponer sintéticamente el punto, vale recordar que, en el análisis del complejo del trabajo, Lukács subraya la determinación específicamente humana del trabajo y, siguiendo a Marx, destaca su carácter teleológico. Para tratar de los presupuestos de la posición de fin presente en el trabajo, Lukács, basándose en Aristóteles y en la utilización de las ideas de este último por parte de Nicolai Hartmann, enfatiza los dos momentos centrales del trabajo: la posición del fin y el análisis de los medios necesarios para concretarlo. Dos momentos que, en el trabajo más primitivo, no pueden ser distinguidos, pero que, con el desarrollo del ser social, acaban por diferenciarse, punto que aquí nos interesa destacar. El hecho de poner el fin presupone, afirma Lukács, una apropiación espiritual de la realidad orientada por el fin puesto, pues solo de esa manera el resultado del trabajo puede ser algo nuevo, que no surgiría de los procesos propios de la naturaleza. No obstante, por contraste, enfatiza Lukács, el reordenamiento de los materiales y procesos naturales requerido para que ellos puedan dar origen al fin puesto exige un conocimiento lo más adecuado posible de esos objetos y procesos, precisamente para convertirlos de legalidades (procesos) naturales en legalidades puestas. En ese caso, al contrario del antropomorfismo propio de la posesión espiritual de la realidad condicionada por la finalidad planeada, aquí debe prevalecer el máximo de desantropomorfización, ya que la consecución del fin exige el conocimiento lo más adecuado posible de las propiedades de los objetos y procesos implicados en la transformación de las causalidades naturales en causalidades puestas.

Así, si el análisis del complejo del trabajo permite demostrar la génesis del conocimiento en el trabajo, no es difícil comprender que esos dos momentos del trabajo –la posición del fin y la investigación de los medios– acaban por volverse relativamente autónomos con el desarrollo y la complejización de los procesos de trabajo o, dado el caso, de la producción y reproducción de las condiciones materiales de la vida con el desarrollo del ser social. La ciencia, cuya génesis puede ser retrotraída a los trabajos más rudimentarios, en la elaboración lukácsiana es el momento de la investigación de los medios progresivamente autonomizada en relación con los fines particulares. En consecuencia, aun sin despegarse por completo de la determinación social de los fines, al afirmarse como esfera relativamente autónoma, la ciencia pasa a tener como finalidad específica la verdad, o sea, el conocimiento más adecuado posible de la realidad en sí misma. En una aparente paradoja, por tanto, cuyo origen está vinculado a las finalidades (en los valores) puestas por los sujetos, la ciencia busca la verdad de las cosas para, sin perseguirlo inmediatamente, contribuir a la consecución de los valores.

De esa manera queda explicada la orientación necesariamente ontológica de la ciencia genuina, que, para formularlo en un slogan, podría ser: conocer el mundo tal como él es para transformarlo en beneficio nuestro (humano). Si es posible admitir tal interpretación, se puede entender por qué para Lukács los enunciados de Marx son “afirmaciones puramente ontológicas”. La crítica de la economía política, en Marx, lleva la marca de la orientación ontológica de la genuina ciencia; le interesa el conocimiento más adecuado posible de la formación social regida por el capital. Mundo social que, siendo histórico, cambia necesariamente. Por consiguiente, la teoría social adecuada a ese mundo tiene que consistir en una crítica de las teorías que, basadas como están en una ontología que trunca la historicidad, no pueden más que circunscribirse a la investigación de la estructura de la sociedad moderna, de su funcionamiento, y así corroboran e infunden la impresión de su perennidad, al mismo tiempo que condicionan y habilitan a los sujetos a responder de manera pasiva a sus imperativos.

La crítica a ese tipo de concepción consiste ante todo en restituir al objeto, a la sociedad su efectiva historicidad y, por ende, en capturar la verdad de la dinámica histórica de la forma social regida por el capital; en elucidar sus tendencias, sus futuros posibles, abriendo a los sujetos nuevas posibilidades de práctica. Porque la relación de la humanidad con la historicidad del mundo social producida por su práctica es ella misma histórica. No tiene por qué ser una relación ahistórica, tal como está implícito en corrientes teóricas como el postmodernismo, el postestruturalismo y el neopragmatismo, en las cuales la historia es concebida, a lo sumo, como pancontingencia, como absoluta contingencia, ante cuyas ocurrencias a la humanidad solo le resta asistir y ajustarse. La crítica ontológica, por lo tanto, no solamente refigura la sociedad con su intrínseca historicidad, sino que también restituye a los sujetos, a los seres humanos, la historicidad de su relación con su propia historia, en la cual no están en absoluto destinados a ser eternamente meros espectadores. Esa verdad de la crítica ontológica de Marx es condición de la práctica transformadora: salir de la pre-historia, de la práctica reactiva, y participar activamente de la historia, de la construcción de un futuro digno de lo humano.

Bibliografía

Bhaskar, R., A Realist Theory of Science. Londres, Verso, 1977, capítulo 1.

–, Philosophy and the Idea of Freedom. Oxford: Basil Blackwell, 1991.

Borges, Jorge Luis,“Del rigor en la ciencia”. En: –, El Hacedor. Buenos Aires: Emecé, 1960, p. 130.

–,“El Idioma Analítico de John Wilkins”. En: –, Obras Completas. Buenos Aires: Emecé, 1976, pp.

–, “El Aleph”: –, El Aleph. Buenos Aires: Emecé, 1982, pp. 151-169.

–,“Funes, el Memorioso”. En: –, Obras completas I (1923-1949). Buenos Aires: Emecé: 2007, pp. 583-590.

Duayer, Mario, “Relativismo, Certeza e Conformismo: para uma Crítica das Filosofias da Perenidade do Capital”. En: Revista da Sociedade Brasileira de Economia Política 27 (octubre de 2010), pp. 58-83.

Lukács, György, Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Ed. de Frank Benseler. Vol. I/1. Darmstadt y Neuwied: Luchterhand, 1984 [Ed. brasileña: Lukács, G., Para uma Ontologia do Ser Social, I. San Pablo: Boitempo, 2012].

–, Ontología del ser social: El trabajo. Ed., introd. y notas de Antonino Infranca y Miguel Vedda. Buenos Aires: Herramienta, 2004.

Norris, C., Reclaiming Truth: Contribution to a Critique of Cultural Relativism. Durham: Duke Univ. Press, 1996.

Artículo enviado especialmente para su publicación en Herramienta

[1]Como momento de la práctica, condicionada por sus finalidades, la antropomorfización tiene que poseer alguna objetividad a pesar de su falsedad en términos ontológicos. Tal objetividad, subrayada por Borges, también es corroborada por Keith Thomas al destacar que “[en] el inicio del período moderno, incluso los naturalistas veían el mundo desde una perspectiva esencialmente humana y tendían a clasificarlo menos a partir de sus cualidades intrínsecas que en la relación con los hombres. Las plantas, por ejemplo, eran estudiadas principalmente en relación a sus usos humanos, y percibidas de la misma manera. Había siete tipos de hierbas, afirmaba William Coles, en 1656: hierbas de maceta; hierbas medicinales; cereales; legumbres; flores; capín y hierbas dañinas” (Thomas, 1988: 63).

[2]Ver Duayer, 2010: 72.

[3] Ver Duayer (2010) para una explicación más detallada de los argumentos elaborados en esa sección. Para una exposición sintética de las concepciones de Kuhn y de Lakatos, ver Suppe (1977).

[4] Debo la elaboración de los esquemas que siguen a Rômulo A. Lima, a quien agradezco la contribución.